- 2025.07.10

外国人労働者の労災の問題点は?保険や対応策など弁護士がわかりやすく解説

近年は、外国人を雇用する経営者の方がますます増えています。現に外国人を雇用している、または今後雇用しようと思っている経営者の皆さまは、「もし彼らに労働災害が起こったら、申請の手続きなどはどうすればいいのだろう?」と日々不安に感じておられるかもしれません。

外国人雇用の増加に伴い、外国人労働者の労災発生率も年々増加しているのが現状です。言葉の壁や文化の違いなど、外国人が労災に遭いやすい要因もあります。

「外国人従業員がケガをしたら、病院などどう対応すればいいのだろうか?」

「日本の労災保険は、外国人にも使えるだろうか?」

「外国人労働者の労災請求は、日本人労働者とは手続きが違うのだろうか?」

「外国人が労災に遭わないために、会社ができる予防策はどんなものか?」

この記事では、そのような経営者の皆さまのお悩みを解決するために、外国人労働者の労災に関する制度や労災発生防止策について、事例とともにわかりやすく解説します。

目次

外国人労働者をとりまく労災の現状

外国人の労災は増えている?

日本においては、少子高齢化による労働力人口の減少に伴い外国人労働者が増加の一途をたどっています。

最近のニュースでも報道されたように、令和6年10月末時点の日本では約230万人の外国人労働者が働いており、前年と比較して約25万人増加(12.4%の増加率)し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新しています。

また、外国人を雇用する事業所数は約34万所あり、前年と比較して約2万所増加(7.3%の増加率)し、こちらも届出義務化以降、過去最多を更新しています。

外国人労働者の増加に伴い、外国人労働者の休業4日以上の死傷災害も増え続けています。

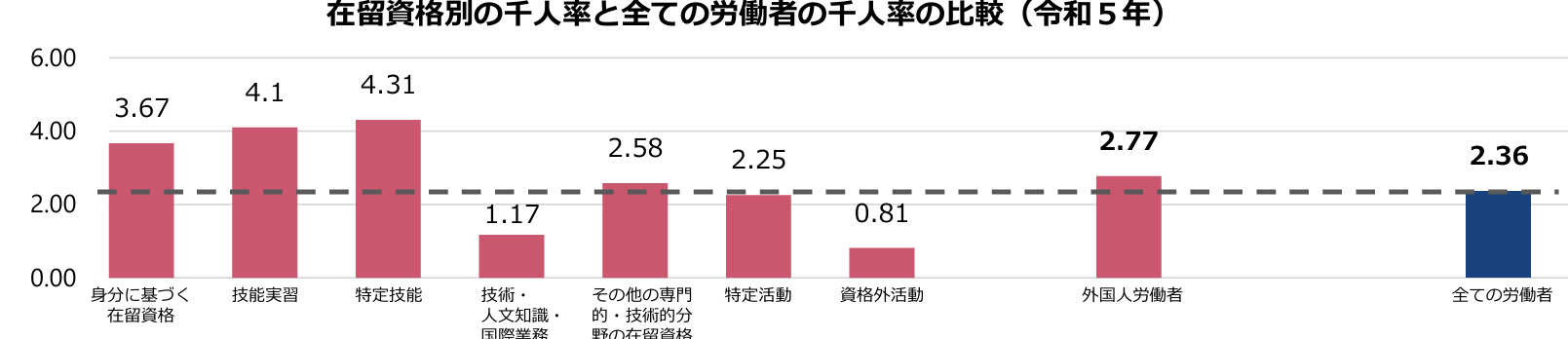

死傷年千人率(千人率ともよばれます)とは、1年間の労働者1000人当たりに発生した死傷者数の割合を示すものです。令和5年には外国人労働者の千人率は2.77と全労働者の2.36を0.41ポイント上回っていることから、全労働者と比較して外国人労働者の死傷災害が多いことがわかります。

外国人の労災の発生要因

外国人の労災は、なぜ日本人に比べて多いのでしょうか。

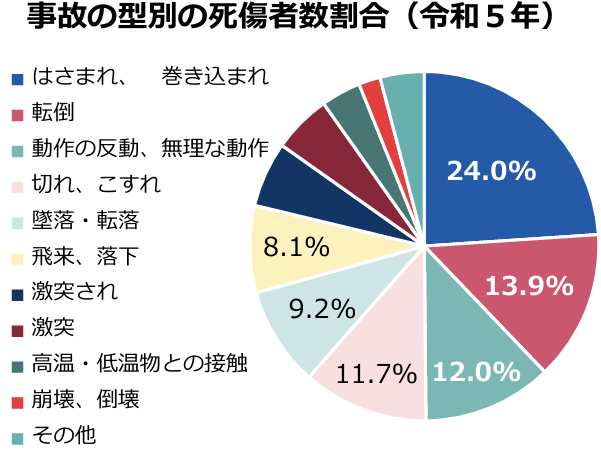

外国人労働者の事故原因を全労働者と比較してみると、一般に高年齢者が少ない外国人労働者では、高齢者に多い「墜落・転落」「転倒」は少ない一方で、機械への「はさまれ・巻き込まれ」や刃物・工具等による「切れ・こすれ」が多いことがわかります。こういった事故は、経験が浅く未熟練の労働者に起こりがちです。

外国人労働者の未熟練の要因は、経験が浅いことの他に、言葉の壁や文化の違いがあげられます。

外国人労働者は、周囲の人間と使用言語が異なるために、業務における意思疎通が十分に図られず指示を理解しにくいことがあります。また、就業先において本人が理解できるような安全教育が適切に行われていないケースもみられます。

作業の手順や機械の取扱いなど日本と外国とではさまざまな点が異なるために、それまで経験したことのない労働環境におかれた労働者が作業ミスをし被災してしまうケースも少なくありません。

このように、言葉の壁や文化の違いによる混乱を生じやすい外国人労働者に対しては、日本人労働者よりもいっそう安全衛生面でのきめ細かい配慮と対策が必要となります。

外国人と労災保険

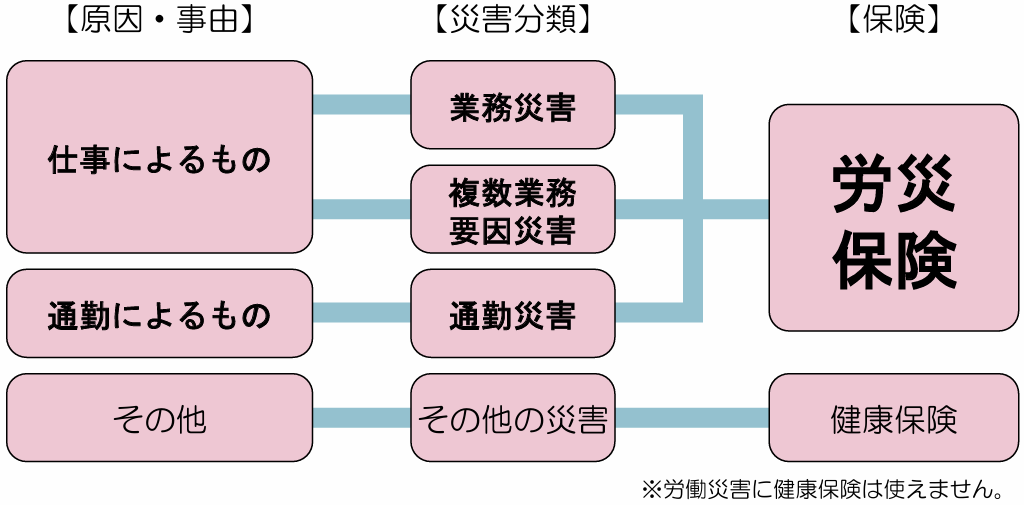

労災とは労働災害の略で、労働者が、仕事または通勤が原因でケガや病気になったり、障害を負ったり、亡くなったりすることをいいます。

労災保険制度は、労働者が労災に遭ったときに、国から必要な保険給付を受けることができる制度です。事業主は、アルバイトやパートであっても、労働者を雇ったときには労災保険に加入する義務があります。

労災保険給付の種類は、治療費などが支給される「療養(補償)等給付」、治療のため会社を休み賃金を受けていない場合に支給される「休業(補償)等給付」、労災事故で亡くなった場合に遺族に支給される「遺族(補償)等給付」「葬祭料等(葬祭給付)」、労災事故で障害を負った場合に支給される「障害(補償)等給付」などがあります。

日本人労働者との違いはあるか

労災保険は、国籍を問わず、日本で労働者として働く外国 人にも適用されます。就労することができる在留資格を持っている場合はもちろんのこと、留学中にアルバイトをしていて事故に遭った場合なども対象となります。

日本国内であれば、外国人労働者であっても日本人と同様の労災保険給付が受けられることになります。

労災発生時、事業主に求められる対応とは

外国人労働者に労災が発生した場合、日本人労働者と同様に労災保険が適用され、必要な療養や休業給付などを受けることができます。

もっとも、外国人労働者は、言葉の壁による困難や、日本の医療制度をよく知らないために日本でケガや病気の診療を受けることが難しいケースが少なくありません。

そこで会社には、外国人労働者が労災に遭ったときには速やかに日本の医療を受けられるよう適切なサポートを行うことが望まれます。具体的には、早急に適切な病院を探し医療を受けさせる、労働者の言語を理解できる人が付き添って受診する、通院の送迎をするなどの日本人労働者以上に手厚い配慮が必要となるでしょう。

また、外国人が労災保険その他公的制度の請求手続きを行う際にも、やはり会社のサポートが必要となります。

事業主には、労働者が事故のため自ら保険給付の請求その他手続きを行うことが困難な場合には助力する義務があります(労災保険法施行規則第23条第1項)。多くの外国人は日本での請求手続きに困難を抱えているため、会社としては積極的に外国人労働者の労災請求手続きを進めていくことが望ましいといえます。

その他、事業主には、労災により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく労働者死傷病報告等を労働基準監督署に提出する義務があります(労働基準法施行規則第57条、労働安全衛生規則第97条)。

事業主が労災事故の発生をかくすため、これらを故意に提出しないことや虚偽の内容を記載して提出することは、「労災かくし」とよばれる犯罪にあたります。労働法上の刑事責任や刑法上の業務上過失致死傷罪に問われる可能性がある重大な違法行為であるため、たとえ外国人労働者本人の依頼があっても、絶対に事故を隠蔽しないようにしてください。

このように、労働者に代わって会社主導で手続きを円滑に進める知識や、重大な違反を避けるための知識を持つことは、いまや経営者にとって必要不可欠なものとなっています。

「わが社は大丈夫だろうか?」と不安に思われた方は、ぜひ、外国人労働問題の豊富な知識と経験を有する専門家の弁護士にご相談ください。

不法就労の場合は?

労災保険は、国籍を問わず、また在留資格の有無を問わず、日本で働く労働者全般に適用されます。つまり、不法就労の外国人労働者が仕事中にケガや病気をした場合にも労災保険が適用され、労働者として保護されるということです。

したがって、会社は、労災に遭った外国人労働者がたとえ不法就労であったとしても、日本人労働者と同様の対応や協力をすべきであるといえます。

ただし、不法就労に当たる外国人を雇っていてもかまわない、ということではもちろんありません。不法就労の外国人の雇用は違法となりますので、くれぐれもご注意ください。

不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、3年以下の懲役または300万以下の罰金という重い罪に処せられます(入管法第73条の2)。外国人を雇用する際には、外国人労働者の在留カード、旅券(パスポート)などの提示を求め、十分に在留資格の確認を行いましょう。

また、外国人の雇入れと離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出る義務があります(特別永住者と在留資格が「外交」及び「公用」の方は届出の対象外です)。この届出を怠ったり虚偽の届出を行うと30万円以下の罰金の対象となりますので、こちらも注意が必要です。

▶参考情報:不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。|厚生労働省

▶参考情報:外国人雇用のルールに関するパンフレット|厚生労働省

▶参考情報:「外国人雇用状況の届出」について |厚生労働省

外国人労働者が本国へ帰った場合は?

外国人労働者が本国へ帰った場合、労災保険は日本以外から請求することになります。この場合、労災保険給付の支給額は、支給決定日における外国為替換算率(売りレート)で換算した邦貨額になります。

また、海外で治療を受けた場合、診療の内容が妥当なものと認められた場合は、支給の対象となり、治療に要した費用が支給されます。

もっとも、すべての支援制度が本国でも受け取れるということではありません。以下に挙げる支援制度は、日本国内にいる間に限られる制度であるということも知っておくとよいでしょう。

・アフターケア

・義肢等補装具費の支給(車椅子など支給可能な場合もあります)

・外科後処置

・労災就学等援護費(日本国内の学校に通学している場合)

外国人労働者の災害発生を防ぐには

「外国人の労災の発生要因」で述べたように、外国人労働者には労災が発生しやすい要因があります。これらの要因には会社として必要な安全対策を行い、事故の発生を未然に防止することがなによりも大切となります。

外国人労働者への適切な安全対策

安全衛生教育の実施

会社が行う安全対策として、まずは外国人労働者に安全衛生教育を実施することが有効です。母国語等を用いる、視聴覚教材を用いるなど、教育を受ける外国人労働者がその内容をきちんと理解できる方法で行いましょう。 特に、労働者が使用する機械設備と安全装置や保護具の使用方法、また原材料等の危険性・有害性とこれらの取扱方法などは、外国人労働者が確実に理解できるよう工夫して伝えることが大切です。

労災防止に必要な日本語教育の実施

外国人労働者が事故防止のための指示を理解できるようにするため、指示に必要な日本語や基本的な合図などについて教育を行い習得を促すことも必要です。

労災防止に関する標識、掲示

会社における災害発生防止に関する標識、掲示などは、事故の防止に非常に効果を発揮します。標識、掲示には図解を用いるなどして、外国人労働者が容易にその内容を理解できるものにしましょう。危険を視覚的・直観的に理解できるイラストに加え、それらと組み合わせて外国語による注意喚起文を掲示するとより効果的です。こういったイラストや注意喚起文は、厚生労働省のホームページからも取得することができますので、対象とする外国人労働者の作業内容に合ったものを活用しましょう。

その他、労働安全衛生法の定める健康診断を定期的に実施するとともに、健康指導や健康相談などを実施し労働者の心身の健康状態の把握に努めることも大切です。母国を離れ遠い地で働く外国人にとっては、ときに精神的な支えも必要となります。

【イラストと注意喚起文の組み合わせの例】

安全衛生に関連する法令の周知

労働安全衛生法その他関係法令の定めている内容について、外国人労働者に周知する機会を設けることも大切です。ここでも、分かりやすい説明書や母国語などを用いて説明し、外国人労働者の理解を促進するために必要な配慮を行いましょう。

外国人の労災についてのお悩み・課題は解決できます

しかも、頼りになる専門家と一緒に解決できます!

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、外国人労働者の労災を含む会社の諸問題を解決してきた実績があります。

また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。

当事務所にご依頼いただくことで、

「外国人労働者に労災が発生したときに、使用者の義務や会社の対応についてポイントをおさえた説明が受けられる」

「従業員の労災の際に必要な手続きや制度の詳細について、流れや理由とともに一覧でわかりやすく教えてもらえる」

「従業員本人に対して適切なサポートや制度の紹介ができ、安心が得られる」

「専門家に確認をしながら手続きができ、会社としても先を見据えたスピーディーな対応が可能となる」

「判断が難しく悩ましいケースについても、会社の立場や影響を考慮した多面的なアドバイスが受けられる」

さらに、

「会社が適切な対応をすることで従業員の仕事復帰までをきちんとサポートでき、従業員の信頼を得て会社の結束が高まる」

このようなメリットがあります。

顧問先企業様からは

「雇用していた外国人労働者が労災に遭い、突然のことでどうすればよいかがわからなかったが、会社がとるべき対応についてこちらの立場に立ったアドバイスがもらえ、安心して手続きを進めることができた」

「異国の地での労災発生にパニックに陥っていた外国人従業員には、法律事務所のアドバイスに沿って丁寧な対応と説明を行い、従業員に落ち着きと安心を与えることができた」

「労災に限らず多方面にわたりさまざまな情報を教えてもらえるので、手続きの漏れの心配がなくなった」

このようなフィードバックをいただいております。

当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する経営者の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。

初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。

問題解決の第一歩としてお問い合わせください。

こちらから「メールでスピード相談」ができます。

■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解の上、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、是非専門家にご相談ください。

- ご相談はこちらから!

- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。

- メールでスピード相談

24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-

弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。

また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」