- 2025.10.09

労災の第三者行為災害届とは?手続きを弁護士がわかりやすく解説

従業員が仕事や通勤によるケガや病気をすることを、労働災害、略して労災といいます。労災の中には、仕事で道路を通行中に建設現場からの落下物に当たったり、通勤途中に交通事故に遭うなど、誰かの行為によって引き起こされてしまう労災もあります。

「わが社には車通勤の従業員が多いが、対人の交通事故が発生したら労災の手続きはどうなるのだろう?」

「別の従業員の不注意で従業員がケガをした場合、どんな手続きが必要だろうか?」

「仕事中の従業員にケガをさせた相手に損害賠償を請求したいが、労災給付のほうはどうなるのだろうか?」

「自賠責保険や任意保険がおりたら、従業員が現在受けている労災給付はどうすればいいのだろうか?」

「従業員の交通事故で相手方と示談をすることになったが、気をつけるべきことは?」

この記事では、そのような経営者の皆さまのお悩みを解決するために、労災の第三者行為災害届に関する制度や注意点についてわかりやすく解説します。

目次

労災の第三者行為災害とは?

先生、先日わが社の従業員Sさんが、営業のため車で外回りをしている最中に交通事故に遭ってしまいました。Sさんは病院に運ばれ治療を受けています。仕事中の事故だからこれも労災になるとは思うのですが、交通事故ということで何か特別な届出をしないといけないのでしょうか。

それは大変ですね。交通事故というのは、対人ですか?

対人の事故です。交通事故だから自賠責保険や任意加入の自動車保険が支払われたり、事故の相手から何らかのお金を受け取ったりするかもしれません。場合によってはSさんと相手との間での示談もあるでしょう。

相手方がいる事故の場合も、原則として労災保険の対象となります。ただ、その場合は特別な届出が必要です。損害賠償や他の給付との調整なども気になる点ですね。交通事故に限らず、第三者の行為によって発生した労災のことを『第三者行為災害』といいます。以下では、その制度や届出、注意点などを詳しく見ていきましょう。

第三者とは?

第三者行為災害における「第三者」とは、当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主および労災保険の受給権者)以外の者をいいます。

第三者行為災害とは?

労働災害のことを、略して一般に労災といいます。労災とは、労働者が仕事または通勤が原因でケガや病気などの災害に遭うことをいい、仕事が原因の災害を「業務災害」、通勤が原因の災害を「通勤災害」といいます。また、労災に遭った労働者は一般に「被災者」や「被災労働者」と呼ばれます。

事業主には、国の労災保険に加入する義務があります。国の機関である労働基準監督署に労災だと認定されれば、労災保険が給付されます。

「第三者行為災害」とは、

① 労災保険給付の原因である災害が、第三者の行為によって生じたものであること

② 労災保険の受給権者である被災者またはその遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有していること

の両方の要件を満たすものをいいます。

第三者行為災害になるケース

第三者行為災害となる主なケースとしては、

① 交通事故(自損事故の場合を除く)

② 他人から暴行を受けた場合

③ 他人が飼育・管理する動物により負傷した場合

などがあります。

派遣労働者の場合には

派遣労働者に労災が発生した場合、第三者の直接の加害行為がなくても、以下の①②の両方にあたる場合は、派遣先の事業主を第三者とする第三者行為災害とされる点に注意が必要です。

① 派遣労働者の被った災害について、派遣先事業主の安全衛生法令違反が認められる場合

② 上記①の安全衛生法令違反が、災害の直接原因となったと認められる場合

派遣労働者の労災が第三者行為災害にあたる場合は、第三者行為災害届の提出が必要となります。

第三者行為災害届の手続き

第三者行為災害による労災保険給付を請求する場合、必要書類を管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

提出書類

被災者の提出書類

労災保険は事業主が加入する保険ですが、保険給付の請求人は被災者であり、被災者が死亡している場合はその遺族(以下では合わせて被災者等とします)です。被災者等が労働基準監督署に提出する申請書類は、一般的には以下のものとなります。

① 労災保険給付の請求書

② 第三者行為災害届

①の労災保険給付には、以下の種類がありますので、それに対応した請求書類を提出することが求められます。主な労災保険給付の種類は、以下のとおりです。

・ケガや病気の治療費(療養の費用)を請求するとき:療養(補償)等給付

・ケガや病気の治療のため仕事を休み、給与が支給されないとき:休業(補償)等給付

・労災で親族が死亡したとき:遺族(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)

・特に傷病が重く、長期に治療を継続する必要があるとき:傷病(補償)等年金

・後遺障害が残ったとき:障害(補償)等給付

・介護が必要になったとき:介護(補償)等給付

(ここではまとめて表記していますが、業務災害の場合は〇〇補償給付、通勤災害の場合は〇〇給付と表記されます。たとえば、業務災害の治療費の給付であれば「療養補償給付」、通勤災害の治療費の給付であれば「療養給付」といいます)。

参考情報:労災保険給付の概要 |厚生労働省

②の第三者行為災害届は、労災保険給付の支給の調整のために必要となるため、原則として、①の請求書より前に、または請求書と同時に提出することが求められます。記入方法については、2-2「記入の仕方」をご覧ください。

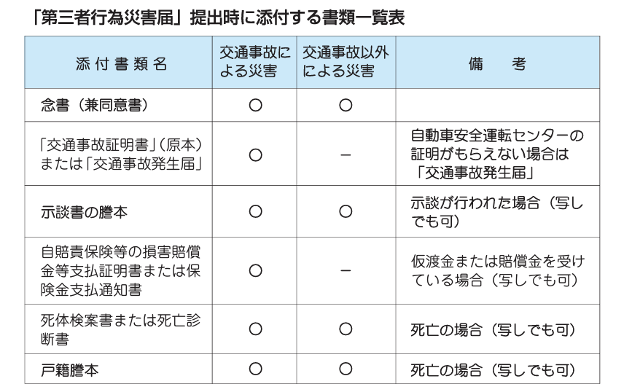

第三者行為災害届の添付書類としては、以下のものがあります。

出典:「第三者行為災害のしおり」(厚生労働省) (https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-10.html)

「念書(兼同意書)」は、交通事故による災害、交通事故以外による災害のいずれの場合も提出が必要です。厚生労働省が定める様式(様式第1号)を使用します。示談に関する注意点や遵守事項、労災保険給付とその他の給付との調整に関する同意、個人情報の取扱いに関する同意などがその内容となっています。記入方法については、2-2「記入の仕方」をご参照ください。

「交通事故証明書」については、自動車安全運転センターで交付証明を受けたものを提出します。警察署に届け出ていないなど何らかの事情で証明書の提出ができない場合は、厚生労働省の様式である「交通事故発生届(様式第3号)を提出します。交通事故以外の災害でも、公的機関から証明書が得られるときはその証明書を提出します。

第三者の提出書類

被災者にケガや病気などの災害を発生させた第三者は、労働基準監督署の求めに応じ、厚生労働省の様式である「第三者行為災害報告書(調査書)」(報告書その1)を提出します。

記入の仕方

第三者行為災害届やその添付書類の記入の仕方は、以下の厚生労働省のウェブサイトで参照することができます。記入例は青字ですが、実際の書式には黒字で記入してください。

第三者行為災害届(記入例)

第三者行為災害のしおり〈様式記載例〉(1)|厚生労働省

第三者行為災害報告書(調査書)/念書(兼同意書)/交通事故発生届(記入例)

第三者行為災害のしおり〈様式記載例〉(2)|厚生労働省

労災補償と損害賠償

損害賠償責任とは?

第三者行為災害の場合、第三者は、被災者等に対して損害賠償の義務を負っています。

損害賠償責任は、たとえば、不法行為責任(民法第709条、第715条、第718条)、自動車損害賠償責任(自動車損害賠償保障法第3条)、運送人の責任(商法第590条)、製造物責任(製造物責任法第3条)などを根拠として発生します。

損害賠償を請求したら労災保険給付はもらえない?

第三者行為災害では、被災者等は、第三者に対し損害賠償を請求する権利を取得し、それと同時に労災保険の給付請求権も取得します。

ここで注意したいのが、同一の事由について両方から損害の填補を受けるということはできないということです。たとえば、第三者から休業損害について全額支払いを受けているのに労災保険の休業(補償)等給付を請求することはできません。

両方から同一の事由について損害の填補を受け取ってしまうと、実際の損害よりも多く支払われてしまい不合理な結果になるので、それを避けるための支給調整がされます(労災保険法第12条の4)。

損害賠償と労災補償との調整のされ方

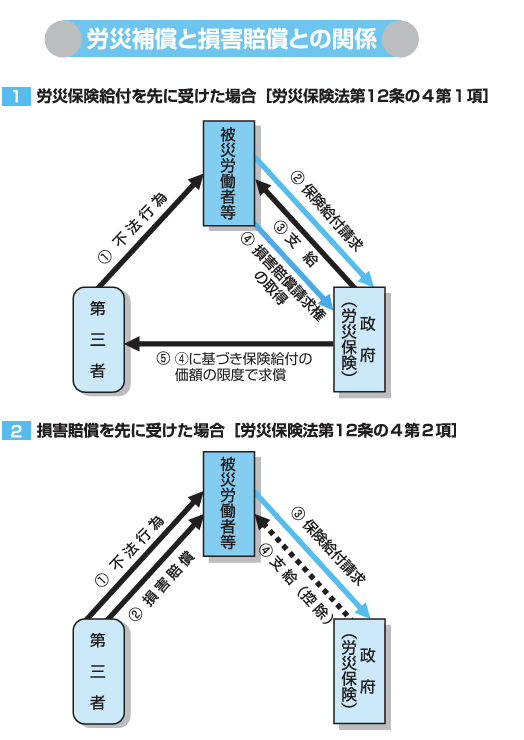

労災保険給付を先に受けた場合(求償)

労災保険給付とは、本来は災害の原因を発生させた第三者が損害賠償をすべきところを代わりに政府が行うものなので、先に政府が労災保険給付をしたときは、政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険給付の価額の限度で取得します。つまり、政府は、被災者等に代わって直接第三者に損害賠償を請求することができるようになります。これを「求償」といいます。

損害賠償を先に受けた場合(控除)

被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができます。具体的には、すでに第三者から損害賠償を受けている被災者等が同一の事由について労災保険を請求したときは、政府はその分の損害賠償額を差し引いて給付します。これを「控除」といいます。

ここでいう「同一の事由」とは、労災保険給付の内容と損害賠償の項目が同じである場合を指します。たとえば、第三者から治療費を受け取っている場合の「療養(補償)等給付」、休業損害を受け取っている場合の「休業(補償)等給付」または「傷病(補償)等年金」、後遺障害について逸失利益を受け取っている場合の「障害(補償)等給付」、死亡について逸失利益を受け取っている場合の「遺族(補償)等給付」、葬儀費用を受け取っている場合の「葬祭料(葬祭給付)」、介護費用を受け取っている場合の「介護(補償)等給付」などがそれにあたります。

なお、慰謝料や自動車の修理費用などは労災保険給付の対象外であるため、支給調整はされず保険給付から差し引かれることはありません。

出典:「第三者行為災害のしおり」(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-10.html)

こんなときは注意が必要!知っておきたいポイント

自賠責保険等を請求するとき

自賠責保険等を請求するときに、労災保険とどちらを先に請求しようか悩むケースは少なくありません。どちらを先に受けるかについては、被災者等が自由に選ぶことができます。

前項でお伝えしたとおり、両者は同一の事由であれば支給調整されます。たとえば、自賠責保険に休業損害を先に請求したときは、労災保険の休業(補償)等給付は自賠責保険からの支払いが終わるまで支給されないことがあります。また、この場合、自賠責保険からの支払額を控除してもなお労災保険から給付すべき金額がある場合にのみ、休業(補償)等給付が受け取れることとなります。

労災保険を先に請求している場合も、自賠責保険等のほうでは同一の事由について支払いを受けることができなくなります。

自賠責保険等は支払いの幅が広いため、労災保険給付ではもらえない慰謝料が受け取れる、治療費の対象が労災保険より広い、などのメリットがあります。また、労災保険の休業補償は平均賃金の80%(休業(補償)等給付60%+休業特別支給金20%)ですが、自賠責保険等の休業損害は原則として100%を受け取れます。なお、休業特別支給金は社会福祉促進事業の一環として休業補償に上乗せされるものなので、休業損害と同一の事由とはいえず支給調整はありません。

他方、労災保険にもメリットがあります。労災保険は双方の過失割合を考慮することなく支払われます。自賠責保険では重過失(被災者の過失割合が70%以上)、任意保険では過失の割合が考慮されますので、被災者の過失が大きい場合は労災保険にメリットがあるといえます。また、自賠責保険は損害額の上限が120万円(傷害による損害の場合)であるため、それを超えそうな場合など労災保険から先に請求するほうがよい場合もあります。他にも、ケースバイケースではありますが、加害者が任意保険に未加入であるとき、治療が長引き保険会社が治療費の支払いを早期に打ち切るおそれがあるとき、治療費の窓口負担を避けたいときなどは一般に労災保険請求を先に行うことが多いでしょう。

慰謝料や特別支給金など支給調整されない項目があるため、いずれを先行させても最終的に両方の保険を請求するケースは多いといえます。どの順序で請求するのが被災者等にとってよりスピーディーでベストな補償になるのかは、専門家でも判断が難しいものです。悩む前にぜひ、労災に詳しい弁護士にご相談ください。

示談をするとき

示談とは、当事者同士が損害賠償額について双方の合意に基づいて早期に解決するために行われますが、第三者行為災害で示談をする場合には注意が必要です。

被災者等と第三者との間で、被災者等が受け取るすべての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や強迫などではなく両当事者の真意によること)成立し、被災者等が示談内容以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は原則として示談成立以後の労災保険給付は行いません。保険給付をしても第三者に求償することができないためです。

たとえば、当事者間で「300万円の損害額を受け取った後は、以後のすべての損害について請求権を放棄する」という示談が真正に成立したとしましょう。被災者等がその後に労災保険給付を請求しても、すでに被災者等は損害賠償請求権を放棄しているので、たとえ労災保険から300万円以上の給付が見込めるとしても給付されないこととなります。

実際に、被災者等が示談で一部または全部の損害賠償請求権を放棄すると、その限度で政府には労災保険給付を行う義務がなくなるとした判例(最判昭和38年6月4日)があります。

労災保険をあてにして示談に応じたためにその労災保険給付が終了してしまったり、示談に応じたものの思いがけなく治療や休業が長引き損害額が大きくなったりすることがあります。そのような事態にならないために、当事者間で安易に示談を行うことは避け、示談を行う際は必ず労災に詳しい弁護士などの専門家にご相談ください。

参考情報:第三者行為災害のしおり|厚生労働省

労災の第三者行為災害届についてのお悩み・課題は解決できます

労災の第三者行為災害について詳しく知ることが出来てよかったです。会社が専門家のアドバイスを受けながらきちんと手続きを行っているので、Sさんは安心して治療に専念できています。他の従業員からも、会社の手厚い対応のおかげでSさんの回復が順調だと喜ばれています!

それはよかったです。第三者行為災害の届出は、関係者が多く手続きが煩雑になりがちです。負傷した従業員に手続きの過剰な負担を負わせるよりは、会社が主導して手続きをスムーズに進める配慮が望ましいといえます。多くの従業員はこういった会社の対応をよく見ています。彼らの労働環境や意欲を支え、ひいては企業のイメージアップにもつなげていくための専門的な知識がますます必要な時代になっているといえましょう。もちろん我々専門家が、T社長のよりよい会社作りをしっかりバックアップしていきます!

しかも、頼りになる専門家と一緒に解決できます!

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、労災請求を含む会社の諸問題を解決してきた実績があります。

また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。

当事務所にご依頼いただくことで、

「従業員に労災が発生したときに、使用者の義務や会社の対応についてポイントをおさえた説明が受けられる」

「労災の第三者行為災害届の提出の際に必要な手続きや制度の詳細について、わかりやすく教えてもらえる」

「従業員本人に対して適切なサポートや制度の紹介ができ、安心が得られる」

「専門家に確認をしながら手続きができ、会社としても先を見据えたスピーディーな対応が可能となる」

「事故の相手方との交渉や手続きが困難で悩ましいケースについても、会社の立場や影響を考慮した多面的なアドバイスが受けられる」

さらに、

「会社が適切な対応をすることで従業員の仕事復帰までをきちんとサポートでき、従業員の信頼を得て会社の結束が高まる」

このようなメリットがあります。

顧問先企業様からは

「従業員に第三者の行為が原因の事故が発生し、様々な関係者がいる中でどうすればよいのか困っていたが、労災の第三者行為災害届の手続きや会社がとるべき対応についてこちらの立場に立ったアドバイスがもらえ、安心して手続きを進めることができた」

「従業員には、法律事務所のアドバイスに沿って丁寧な対応と説明を行い、落ち着きと安心を与えることができた」

「労災に限らず多方面にわたりさまざまな情報を教えてもらえるので、手続きの漏れの心配がなくなった」

このようなフィードバックをいただいております。

当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する経営者の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。

初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。

問題解決の第一歩としてお問い合わせください。

こちらから「メールでスピード相談」ができます。

■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解の上、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決す

るために、是非専門家にご相談ください。

- ご相談はこちらから!

- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。

- メールでスピード相談

24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-

弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。

また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」