- 2025.09.19

労災の認定基準とは?弁護士がわかりやすく解説

従業員が仕事によるケガや病気をすることを、労働災害、略して労災といいます。経営者としては、会社で働く従業員に労災が発生することのないよう日々心を砕いておられる毎日だと思います。そんな経営者の皆さまは、もしかすると「もし従業員がケガをしたり病気になったりしたときに、療養や休業がどこまで労災認定されるのだろうか?従業員から労災請求したいと言われたら?」という不安をお抱えかもしれません。

「国に労災申請が認められなかったというケースをよく聞くが、国の基準がどうなっているのか知りたい。」

「仕事中に腰痛が出たらそれは全部労災になるのだろうか?」

「従業員が脳や心臓の病気で仕事中に倒れたら、労災になるのか?」

「従業員がうつ病で労災請求したいと言ってきたが、どうすればよいのだろうか?」

「従業員の過労死を防ぐためにも、労災の制度を知っておきたい。」

この記事では、そのような経営者の皆さまのお悩みを解決するために、労災の認定基準に関する制度についてわかりやすく解説します。

目次

労働災害における認定基準とは?労災認定の基本的な考え方

労災認定の要件① 業務起因性

労働災害のことを、略して一般に労災といいます。労災とは、労働者が仕事または通勤が原因でケガや病気などの災害に遭うことをいい、仕事が原因の災害を「業務災害」、通勤が原因の災害を「通勤災害」といいます。

国の機関である労働基準監督署に労災だと認定されると、労災保険が支給されます。この認定には、一定の基準が定められています。

労災だと認定されるためには、災害が「業務上」のものであることが必要です(労災保険法第7条第1項第1号)。「業務上」とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。これを一般に「業務起因性」といいます。

労災認定の要件② 業務遂行性

労災保険は労働者のための保険ですから、「業務起因性」を判断するにあたって、労働者が被災したときに労働関係のもとにあったか否かという点も問題となります。これを一般に「業務遂行性」といいます。具体的には、労働者が事業主の支配・管理下で業務を遂行していたかどうかで判断されます。

業務中の災害の場合

仕事が原因でケガをしたとき

ケガが労災と認定される要件は?

1で述べたように、労働者のケガが、事業主の支配・管理下で業務を遂行していたときに発生し(業務遂行性)、その業務と災害との間に一定の因果関係がある(業務起因性)のであれば、そのケガは業務災害とされ、労災と認定されます。「事業主の支配・管理下にある場合」は、以下の3つの類型に分かれます。

・職場など、事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

この場合は原則として業務遂行性が認められ、業務災害となります。もっとも、業務と関係ない私用やいたずら、故意に災害を招いた、個人的な恨みで第三者から暴行を受けた、などによる災害は、業務遂行性がなく業務災害にはなりません。なお、トイレなどの生理的行為については、業務に付随する行為とされるので業務災害になります。

・休憩時間や就業前後など、事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合

この場合は実際には業務をしていないので、休憩中にバレーボールで遊んでいてケガをしたなど、この時間の私的な行為によって発生した災害は業務災害になりません。ただし、休憩時間中でも、床のケーブルにつまづいて転んだなど、勤務先の設備や管理などが原因で発生した災害は業務災害となります。

・出張や社用の外出など、事業主の支配下にあるが管理下を離れて業務に従事している場合

勤務先を離れて出張中に災害が発生した場合であっても、事業主の命令を受けて仕事をしているときは事業主の支配下にあったといえるので、私的な行為が原因などの特別な場合でない限りは業務災害となります。

参考情報:業務災害とは(業務上の負傷について) | 石川労働局

参考情報:労災保険給付の概要 |厚生労働省

仕事が原因で病気になったとき

病気が労災と認定される要件は?

業務と病気との間に一定の因果関係がある(業務起因性)ものを業務上疾病といい、業務上疾病であれば労災と認定されます。病気の場合は、ケガと違い、因果関係を認めるのが困難な場合が多々あります。特に、腰痛や上肢障害などは、ケガが原因のものだけではなく、それ以外の要因もあるため判断が難しいといえます。また、一般に過労死と言われる脳・心疾患や、近年顕著に増加した精神障害も、私病など業務以外の原因で発生したものとの区別が困難であるため、認定判断に時間がかかる傾向にあります。

一般的には、労働者に発症した病気が

① 労働の場に有害因子が存在していること

② 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと

③ 発症の経過および病態が医学的にみて妥当であること

の3つの要件を満たせば、業務上疾病として労災認定されます。

認定が困難なケースその1 腰痛

腰痛は、業務が原因か否かの判断が難しい災害の一つです。認定基準では、腰痛を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」に分け、認定の基準を定めています。

「災害性の原因による腰痛」とは、腰に受けた外傷によって生じる腰痛や、外傷はないが突発的で急激な強い力が原因となって筋肉(筋、筋膜、靭帯など)が損傷して生じる腰痛などです。

たとえば、重量物を運搬中に転倒した、重量物を2人で担いで運搬中に1人が滑って肩から荷を外した、持ち上げた重量物が予想に反して重かった(または軽かった)、正しくない姿勢で重量物を持ち上げた、など突然の出来事により急激な強い力が腰にかかったケースが考えられます。

「災害性の原因によらない腰痛」とは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して、筋肉の疲労や骨の変化などにより発症する腰痛です。

約20キロ以上の重量物や重量の異なる物を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務(港湾荷役など)、毎日数時間程度極めて不自然な姿勢を保持して行う業務(配電工など)、長時間立ち上がれず同一の姿勢を持続して行う業務(長距離トラックの運転など)、腰に著しい振動を受ける作業を継続して行う業務(車両系建設用機械の運転など)などがあげられます。これら筋肉の疲労が原因の腰痛は、比較的短期間の従事(約3か月以上)でも認められうるケースです。

骨の変化を原因とする腰痛では、加齢による骨の変化の程度を明らかに超え、業務が原因といえる場合にのみ労災と認められます。たとえば、約30キロ以上の重量物を労働時間の3分の1程度以上取り扱う業務や、約20キロ以上の重量物を労働時間の半分程度以上取り扱う業務など、相当長期間(約10年以上)にわたりその業務に従事しているかが判断の基準となります。

認められた具体例

【事例1】

Aさんは、会社の倉庫内から割れ物の荷物を持ち運ぼうとした際、つまづいてバランスを崩し、荷物を落とさないよう腰を不自然にねじって転倒した。その後、Aさんは腰に激しい痛みを覚え動けなくなったため病院に搬送され、腰部捻挫の診断を受けた。

⇒労災と認定

(判断)

Aさんは、割れ物の荷物を持ち運ぼうとした際、つまづいてバランスを崩し、腰を不自然にねじって転倒したことによって、強い異常な力が腰の筋肉に作用し発症したと認められるため、労災認定された。

【事例2】

Bさんは、港湾荷役作業員として概ね20キロ以上の重量物を繰り返し取り扱う業務に約3年従事した。その後、腰痛を発症し、医師から腰痛症と診断された。Bさんの作業は、中腰姿勢で行う作業が大半であり、足場が悪い環境での作業も多かった。

⇒労災と認定

(判断)

Bさんの腰痛は、足場の悪い場所で中腰等の不自然な姿勢で重量物を取り扱うことにより、腰部に過度の負担がかかったことが原因で発症したと認められるため、労災認定された。

参考情報:腰痛の労災認定|厚生労働省

認定が困難なケースその2 上肢障害

上肢障害もまた、労災になるか否かの判断が難しい災害です。上肢障害とは、腕や手の過度な使用によって、首から肩、腕、手、指にかけて炎症を起こしたり関節や腱に異常をきたしたりした状態を指します。

上肢障害の労災の認定には、

① 上肢に負担のかかる作業に相当期間従事したこと

② 発症前に過重な業務に就労したこと

③ 過重な業務への就労と発症までの経過が医学上妥当なものと認められること

を満たすことが必要とされます。

① の「上肢等に負担のかかる作業」とは、上肢の反復動作の多い作業、上肢を上げた状態で行う作業、頸部や肩の動きが少なく姿勢が拘束される作業、上肢等での特定の部位に負担のかかる状態で行う作業などがあります。「相当期間従事した」とは、原則として6か月程度以上従事した場合を指します。

② の「過重な業務に就労した」とは、発症直前3か月間に、上肢に負担のかかる作業を通常の業務量より多く行った場合をいいます。通常の業務量より多い例として、同種の労働者より10%以上業務量が多い日が3か月程度続いた、など、ある程度の基準が定められています。

認められた具体例

【事例1】

Aさんは入社後2年間、パソコンで顧客情報などを入力する作業に従事していた。肘から指先にかけてしびれと痛みを感じ、医療機関を受診したところ、「腱鞘炎」と診断された。

⇒労災と認定

(判断)

発症直前の3か月間、Aさんと同じ作業を行う同僚の1時間の平均入力件数が約80件だったのに対し、Aさんの入力件数は1時間約100件だった。Aさんの業務量は同種の労働者と比較して概ね10パーセント多かったため、過重な業務に就労していたとして労災認定された。

【事例2】

作業療法士のBさんは、患者のリハビリを補助する作業に5年間従事していた。右腕に痛みを感じ、肘の屈伸などの運動が困難となったことから、医療機関を受診したところ「上腕骨内上顆炎」と診断された。

⇒労災と認定

(判断)

Bさんの同僚の作業療法士が急に退職し、それまでは1日平均約12人を担当する日が毎月10日以上あった。そのため、過重な業務に従事していたとして労災認定された。

参考情報:上肢障害の労災認定|厚生労働省

認定が困難なケースその3 脳・心臓疾患

過労死が大きな社会問題となったことから、厚生労働省では脳・心疾患を労災として認定する基準が定められ、その後令和3年9月に基準が改正されました。脳・心臓疾患は、私病との区別が難しく、労災認定へのハードルが高い疾患の一つです。

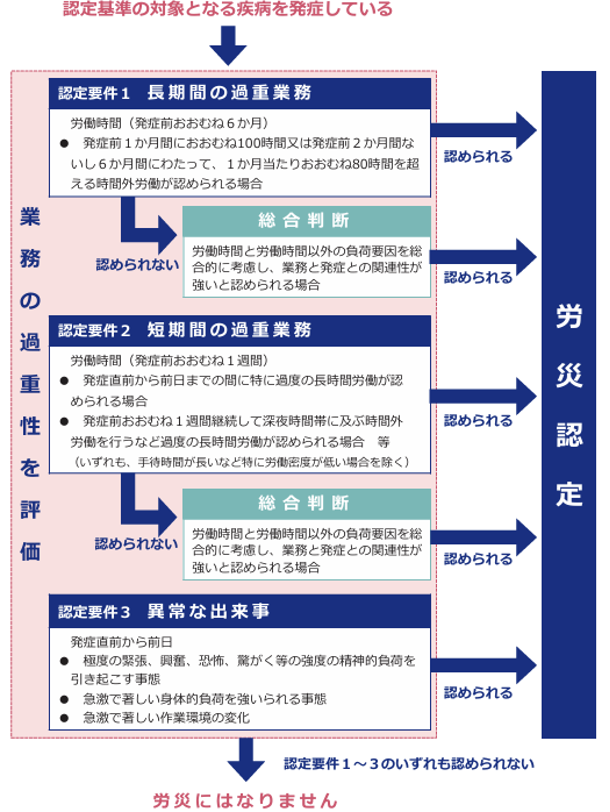

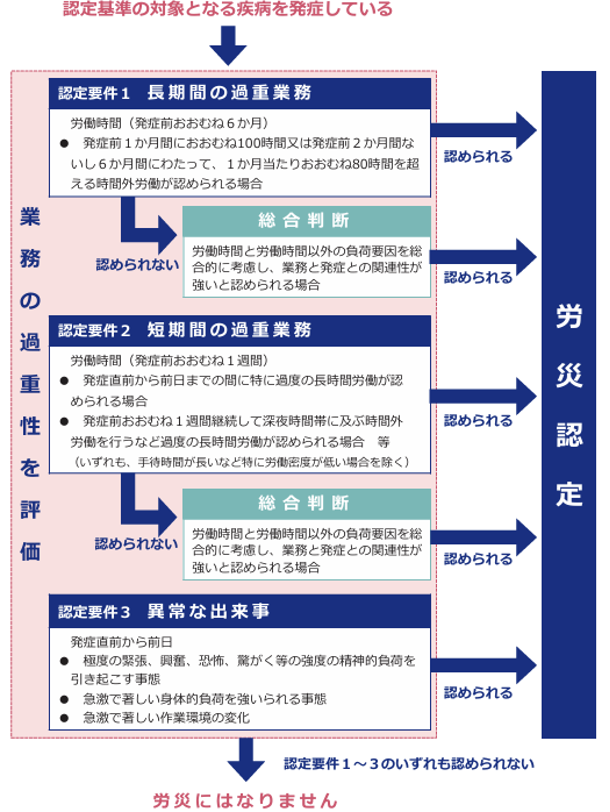

認定には、

① 認定基準の対象となる疾病であること

② 「業務による明らかな過重負荷」によって発症したこと

の2つの要件を満たす必要があります。

①の脳・心臓疾患の認定基準の対象疾病は、以下のとおりです。

脳血管疾患:脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症

虚血性心疾患等:心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、重篤な心不全、大動脈解離

②の「業務による明らかな過重負荷」とは、

・発症前の長期間(おおむね6か月)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす長時間労働に従事したこと

・発症に近接した時期(おおむね1週間)において、特に過度な長時間労働に従事したこと

・発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと

のいずれかにあたる場合とされますが、これらにはさらに詳細な認定基準があり、また、さまざまな事実を考慮して総合的に判断されます。

認められた具体例

【事例1】

Aさんは、タンクローリーの運転手としてガソリンや灯油を配送する業務に従事していた。発症前は2か月平均で月約82時間の時間外労働を行っていた。ガソリンをタンクローリーに積んでいたところ、言葉が不明瞭となり、呂律が回らなくなったAさんは救急車で病院に搬送され、脳梗塞と診断された。

⇒労災と認定

(判断)

脳梗塞は労災の対象疾病に該当する。発症前2か月平均の時間外労働時間数は約82時間であり、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められ、業務と発症との関連性が強いと評価されたことから、労災認定された。

【事例2】

Bさんはトラック運転手として、電気製品等を国内各地のホームセンターの物流センターに配送する業務に従事していた。発症前は2か月平均で月約71時間の時間外労働を行っていた。夜間運行を基本とし、20時から23時に出勤し、翌朝8時から9時、遅い日では15時頃まで勤務していた。発症前6か月の拘束時間は、発症前1か月から順に、216時間、302時間、278時間、266時間、219時間、291時間であった。Bさんは配送先で積み込み作業中に倒れ、発見した物流センターの社業員が救急車を呼び病院に搬送されたが、心筋梗塞により死亡した。

⇒労災と認定

(判断)

心筋梗塞は、対象疾病に該当する。発症前2か月平均の時間外労働時間数は約71時間である。労働時間以外の負荷要因として、「勤務時間の不規則性」が認められる。労働時間数は業務と発症との関連性が強いと評価できる水準にはないが、これに近い時間外労働が認められ、労働時間以外の負荷要因を十分に考慮すると一定の負荷が認められることから、業務と発症との関連性が強いと評価され労災認定された。

【事例3】

Cさんは、関東の水産加工工場に勤務し、水産物の仕入れや営業担当業務に従事していた。発症前は3か月平均で月約64時間の時間外労働を行っていた。この3か月の全ての勤務は商談や営業のための泊付きの出張であり、出張日数は64日、工場から関西や九州方面へ移動を要した日数は24日に及んだ。Cさんは出張先で、痙攣やめまい、吐き気の症状を訴え救急車で搬送され、脳梗塞と診断された。

⇒労災と認定

(判断)

脳梗塞は、労災の対象疾病に該当する。発症前3か月平均の時間外労働時間数は約64時間である。労働時間以外の負荷要因として、「事業場外における移動を伴う業務」が認められる。労働時間数は業務と発症との関連性が強いと評価できる水準にはないが、これに近い時間外労働が認められ、労働時間以外の負荷要因を十分に考慮すると一定の負荷が認められることから、業務と発症との関連性が強いと評価され労災認定された。

参考情報:脳・心臓疾患の労災認定|厚生労働省

認定が困難なケースその4 精神障害

近年、仕事によるストレスが関係した精神障害についての労災請求が増えています。厚生労働省では、精神障害を労災として認定する基準が定められ、その後令和5年9月に改正されました。精神障害もまた、仕事以外の原因による発症との区別が難しいために、労災認定へのハードルが高いケースといえます。

精神障害の認定の要件として、

① 認定基準の対象となる精神障害であること

② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

が必要です。

①~③については、具体的出来事をあげた「業務による心理的負荷評価表」や「業務以外の心理的負荷評価表」などの基準に沿って判断されることになっています。令和5年の改正ではさらにこの具体的出来事が拡充されるなど、近年はより認定基準が明確になりつつあります。

認められた具体例

【事例1】

Aさんはデジタル通信関連会社の設計技師として勤務していた。プロジェクトリーダーに昇格し新たな分野の商品開発に従事することとなったが、同社にとって初めての技術が多く設計は難航し、Aさんの帰宅は翌日の午前2時頃に及ぶこともあった。会社から特段の支援もないまま1か月あたりの時間外労働時間数は90~120時間で推移した。新プロジェクトに従事した約4か月後、抑うつ気分、食欲低下の症状が生じて心療内科を受診したところ、「適応障害」と診断された。

⇒労災と認定

(判断)

適応障害は、対象疾病に該当する。新たな分野のプロジェクトリーダーとなったことは、(厚生労働省で定める具体的出来事としての)「新規事業や、大型プロジェクトなどの担当になった」にあたる。また心理的負荷「中」の具体例として定める「新規事業等の担当になり、当該業務に当たった」に合致し、さらにこの出来事の後に恒常的長時間労働が認められることから、総合評価は「強」と判断される。発病直前に妻が交通事故で軽症を負った以外に、業務以外の心理的負荷や個体側要因に顕著なものはなかった。以上の評価により労災認定された。

【事例2】

Bさんは、総合衣料販売店に営業職として勤務していた。異動して係長に昇格し、新規顧客の開拓などに従事していたが、新部署の上司はBさんに対して連日のように叱責を繰り返し、「辞めてしまえ」「死ね」などの発言や書類を投げつけるなどの行為を行うことがたびたびあった。係長に昇格してから3か月後、抑うつ気分、睡眠障害などの症状が生じて精神科を受診したところ、「うつ病」と診断された。

⇒労災と認定

(判断)

うつ病は、対象疾病に該当する。上司のBさんへの言動には人格や人間性を否定するものが含まれており、それが執拗に行われていることから、(厚生労働省で定める具体的出来事としての)「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の心理的負荷「強」の具体例である「部下に対する上司の言動が、業務範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた」に合致し、総合評価は「強」と判断される。また、業務以外の心理的負荷や個体側要因に顕著なものは認められなかった。以上の評価により労災として認定された。

〈ポイント〉

【事例1】【事例2】の判断では、まずAさんの適応障害、Bさんのうつ病が労災認定の対象疾病であることを認定しています。

次に、厚生労働省が定める「業務による心理的負荷評価表」をもとに、AさんやBさんの発病の原因となった出来事が、「業務による心理的負荷評価表」の「具体的出来事」のどの類型にあたるか、その類型での心理的負荷の強度である「弱」「中」「強」のいずれかにあたるかを検討しています(心理的負荷の強度にもそれぞれ具体例があげられています)。業務による心理的負荷が「強」でない場合は労災になりませんが、AさんやBさんの場合は、業務によるストレスやショックが強かったと認められたことになります。

最後に、厚生労働省が定める「業務以外の心理的負荷評価表」の「具体的出来事」や、「個体的要因」にあたるものがあるかを検討しています。業務以外で強いストレスやショックにさらされていた、精神障害の既往歴・アルコール依存状況など個人の資質の影響が大きい...など、業務とは別の要因で発病したと判断される場合も労災とは認定されません。AさんとBさんには、業務以外の要因に顕著なものはなかったと判断されました。

参考情報:精神障害の労災認定|厚生労働省

通勤中の災害の場合

労災保険制度が始まった当初は業務災害のみが補償の対象でしたが、通勤途上の災害も業務と密接に関連するものであることから、現在では一定の条件を満たす通勤災害についても保険給付の対象とされています。

労災認定される通勤とは?

通勤の場合も、通勤と災害との間に因果関係があることが必要です。

保険給付の対象となる「通勤」とは、就業に関し

㋐住居と就業の場所との間の往復

㋑就業の場所から他の就業の場所への移動

㋒単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

を、合理的な経路および方法で行うこと

をいいます(業務の性質を有するものは業務災害となるので除きます)(労災保険法第7条第2項)。

「就業に関し」とあるので、被災した当日に就業することとなっていたか現実に就業していたことが必要です。㋒の単身赴任先と帰省先との移動の場合も、原則として、就業日とその前日または翌日までに行われるものを指します。

㋐の「住居」は、就業の拠点となる場所です。現に住んでいる家の他にも、仕事の必要上借りているホテルなども含まれます。

㋑の「就業の場所」とは、業務を開始しまたは終了する場所です。外勤で特定区域と自宅との往復をしている場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所、最後の用務先が業務終了の場所となります。

「合理的な経路および方法」とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路および方法をいいます。当日の交通事情により迂回したなど、通勤のためにやむを得ず通る経路は「合理的な経路」となります。また、普段はバス通勤だがその日は電車であったなどの交通方法の違いがあっても、それが通常用いられる交通方法であれば、「合理的な方法」となります。

寄り道したら労災認定されない?

通勤災害では、「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」のケガなどは補償の対象とはなりません(労災保険法第7条第3項)。通勤の途中で通勤経路をそれる場合(逸脱)、通勤と関係ない行為を行う場合(中断)をいいます。たとえば、途中で映画館に入る、居酒屋で飲酒をするなどはこれにあたります。通勤途中で経路近くの公衆トイレを使用する、通勤経路上の店で飲み物を購入するなどのささいな行為は、通常は通勤の逸脱や中断にはなりません。

通勤の途中で逸脱や中断があると、その後にケガをしても補償の対象にはなりません。ただし、例外もあります。日常生活上必要な行為であって、日用品の購入、職業訓練、選挙権の行使、医療機関の受診、普段通っている親族介護など一定の場合には例外が認められています。この場合、用を済ませてから元の通勤経路に復した後は、再び通勤となります。「夕飯の買い物をするために短時間スーパーに立ち寄った後、元の通勤経路に戻った後の道路上で事故に遭ってケガをした」などがこれにあたるでしょう。

参考情報:労災保険給付の概要 |厚生労働省

労災認定を弁護士に相談するメリット

労災の認定基準は多岐にわたっており、また、従業員がケガや病気に至る原因や状況、背景もさまざまです。専門家、あるいは労災認定を行う機関である労働基準監督署でも判断が難しいケースが少なくありません。

労災になるかどうかで治療費や休業補償などの各種手続が異なる上に、一定の場合には労働基準監督署への報告を要する点でも違ってきます。もちろん、判断が悩ましいケースでは労災請求後の労働基準監督署の決定を待つほかありませんが、ある程度の見通しをもって労務を行うことは、会社や従業員本人にとって大きなメリットとなります。

企業法務の専門家で労災補償にも詳しい弁護士が、過去の事例や最新の動向を踏まえたケースバイケースの判断を行い、法律違反や訴訟のリスクから会社を守ります。

労災の認定基準についてのお悩み・課題は解決できます

しかも、頼りになる専門家と一緒に解決できます!

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、労災請求を含む会社の諸問題を解決してきた実績があります。

また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。

当事務所にご依頼いただくことで、

「従業員に労災が発生したときに、使用者の義務や会社の対応についてポイントをおさえた説明が受けられる」

「従業員の労災の際に必要な手続きや制度の詳細について、流れや理由とともに一覧でわかりやすく教えてもらえる」

「従業員本人に対して適切なサポートや制度の紹介ができ、安心が得られる」

「専門家に確認をしながら手続きができ、会社としても先を見据えたスピーディーな対応が可能となる」

「労災になるかの判断が難しく悩ましいケースについても、会社の立場や影響を考慮した多面的なアドバイスが受けられる」

さらに、

「会社が適切な対応をすることで従業員の仕事復帰までをきちんとサポートでき、従業員の信頼を得て会社の結束が高まる」

このようなメリットがあります。

顧問先企業様からは

「従業員に労災かどうかの判断が難しい事故が発生し、国の基準もわからず困っていたが、労災の認定基準や会社がとるべき対応についてこちらの立場に立ったアドバイスがもらえ、安心して手続きを進めることができた」

「従業員には、法律事務所のアドバイスに沿って丁寧な対応と説明を行い、落ち着きと安心を与えることができた」

「労災に限らず多方面にわたりさまざまな情報を教えてもらえるので、手続きの漏れの心配がなくなった」

このようなフィードバックをいただいております。

当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する経営者の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。

初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。

問題解決の第一歩としてお問い合わせください。

こちらから「メールでスピード相談」ができます。

■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解の上、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、是非専門家にご相談ください。

- ご相談はこちらから!

- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。

- メールでスピード相談

24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-

弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。

また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」