- 2025.04.11

労災保険の申請の手続きとは?会社側の対応をわかりやすく解説

経営者の皆さまは、従業員の健康と安全を守るため日々心を砕いておられることでしょう。それでもときどき起こってしまうのが労働災害、略して「労災」です。

「従業員がケガをした!社長として、まずはどう対応すればいい?」

「受診の際の注意点は?健康保険は使っていいの?」

「労災補償は、どこに誰が申請すればいい?」

「保険給付の金額はどのくらいだろうか?」

「労災で休業しているときの給与は、どうすればいい?」

など、突然の従業員のケガや病気により、多くの疑問や難題が経営者にふりかかってきます。

この記事では、そのような経営者の皆さまのお悩みを解決するために、労災申請の流れや注意点などの知識についてわかりやすく解説します。

労災申請とは

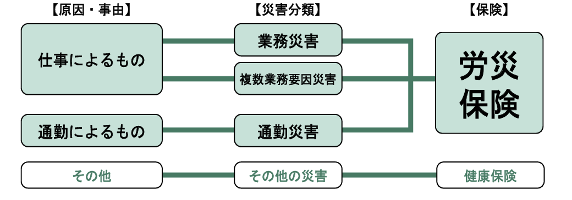

労災とは労働災害の略で、労働者が、仕事または通勤が原因でケガをしたり、病気にかかったり、障害を負ったり、亡くなったりすることをいいます。

労災に遭った労働者やその遺族が国に申請をすることで国から必要な保険給付を受けることができる制度が、労災保険制度です。

事業主は、アルバイトやパートタイマー等であっても、一日でも従業員を雇えば厚生労働省の労災保険に加入する義務があります。従業員を初めて雇用する際には、きちんと労働基準監督署で加入手続きをしておきましょう。

労災の申請手続きの流れ

労災申請は誰が行うか

労災の申請は、労災に遭った労働者本人が行います(労働者本人が亡くなった場合の遺族保険給付等の請求は遺族が行います)。

事業主は申請者ではありませんが、労災の申請書欄には事業主証明欄があり、申請する者の「負傷又は発病年月日」「負傷又は発病の時刻」「災害の原因及び発生状況」等の証明をします(労災保険法施行規則第12条の2第2項等)。

また、事業主は、労働者等が事故のため、自ら保険給付の請求その他手続きを行うことが困難である場合には、助力する義務があります(労災保険法施行規則第23条第1項)。また、証明を求められたときは、速やかに証明をする義務もあります(同条2項)。

このように、労災の申請者は労災に遭った労働者本人ですが、多くの場合、労働者本人は手続きに詳しくない上、ケガや病気のショックや休業の心配など今後の生活への不安を抱えることが多いものです。

会社としては、労働者本人に手続きや会社の対応などを説明し、書類の作成や提出など可能な限りサポートをしてあげることが望まれます。

労災申請の書類の入手先

労災申請の書類は、労働基準監督署に置いてあるほか、下記の厚生労働省のホームページから請求書等の様式を入手することができます。

労災の申請先

各種労災申請の書類は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。

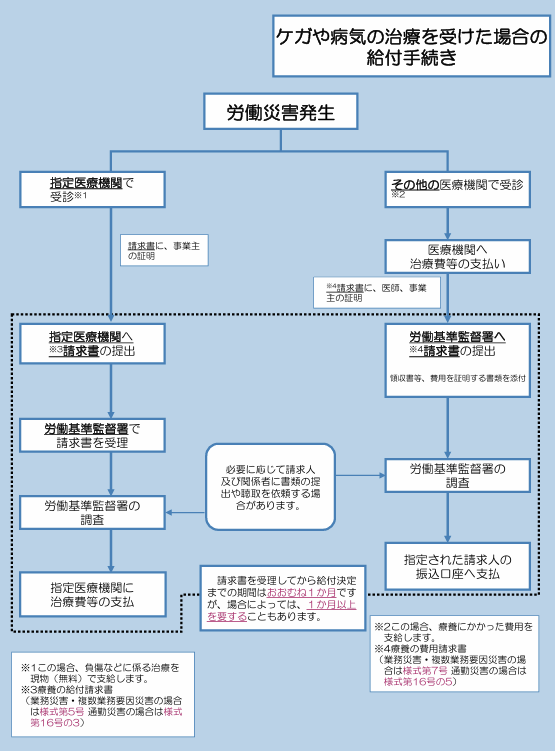

医療機関でケガや病気の治療を受けた場合の療養費(治療代のことです)の請求についても、申請先は同じく労働基準監督署です。ただ、療養を受ける医療機関が「労災病院または労災保険指定医療機関」であるか否かによって、申請の流れが異なる点には注意が必要です。詳しくは、3(1)①治療費や通院費はどうなる?をご参照ください。

労災申請を行う際の注意点

業務災害とは?

業務が原因で起こった労災を業務災害といいます。

所定労働時間内や残業時間内に、勤務先の施設内で仕事中に起こった労災は、基本的に業務災害となります。

昼休みなど、仕事をしていない時間に起きた災害は業務災害とは認められません。ただし、勤務先の施設・設備や管理状況が原因の災害であれば業務災害となります。

なお、仕事中ではありませんが、トイレなどの生理的行為については業務に付随する行為として扱われるので、たとえばトイレでケガをしたような場合も業務災害となります。

また、出張や社用での外出など、勤務先施設の外で起こった労災であっても、それが仕事中であれば業務災害と認められます。

通勤途中の事故でも労災になる?

通勤が原因で起こった労災を通勤災害といいます。通勤災害は仕事中の災害ではありませんが、一般的に通勤は仕事をする上で欠かせないものといえるため、これも労災として補償されます。

ここで注意しないといけないのが、住居と就業の場所との間の移動が「合理的な経路および方法」といえるものでなければならないことです。たとえば帰宅途中で居酒屋に立ち寄り一定の時間を過ごしたというような場合、居酒屋からの帰宅途中で転んでケガをしても、これは通勤災害として認められません。

例外として、たとえば日用品の買い物のためにごく短時間コンビニに立ち寄るなど、日常生活上必要な行為を最小限度の範囲で行った場合であれば、その後通勤の経路に戻ってから起きた労災は通勤災害として認められるケースがあります。どの程度なら認められるのかは、実際にはケースバイケースとなります。

最初に健康保険を使ってしまったけど労災申請できる?

筆者注:複数業務要因災害とは、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等のことをいい、対象となる傷病等は脳・心臓疾患や精神障害等です。

「健康保険を使って受診した後に気づいたけれど、お金はきちんと払っているし、今更労災だと言わなくても別にいいよね?」

こう思う方は実は多いのですが、間違っています。

労災に健康保険は使えません。うっかり健康保険を使って療養費を支払ってしまった場合は、すぐに医療機関に連絡しましょう。医療機関の窓口で健康保険から労災保険への切り替えをしてもらえれば、すでに支払った療養費は医療機関から返してもらえます。

これが翌月になるなどして医療機関で切り替えが可能な期間を過ぎてしまうと、いったん健康保険組合等に全額を支払った上で、改めて労働基準監督署に保険給付を請求するしかありません。

具体的には、加入している健康保険組合または協会けんぽに労災であることを報告して医療費返納の通知と納付書を送ってもらい、金融機関で支払った後に、療養の費用請求書に医療機関や健保で支払済みの領収書を添えて労働基準監督署へ提出します。

いつまでに申請すればいい?時効は?

各請求には以下のとおり時効があります。申請のタイミングについては、期限を過ぎることのないようご注意ください。

療養(補償)等給付:療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年

休業(補償)等給付:賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年

遺族(補償)等給付:被災労働者が亡くなった日の翌日から5年

葬祭料等(葬祭給付):被災労働者が亡くなった日の翌日から2年

障害(補償)等給付:傷病が治ゆした日の翌日から5年

会社のサインは必要?

労災申請の各書類には、事業主証明欄があります。

労働者から労災の申請に必要な証明を求められた場合には、事業主は速やかにこれに応じなければなりません(労災保険法施行規則第23条第2項)。

では、「従業員が突然会社で倒れたが、持病が原因だと思うので当社としては労災と認めたくない」等の理由で、会社が事業主証明を拒否したい場合はどうすればいいでしょうか。

まず知っておいていただきたいのが、事業主証明欄に証明をしたからといって当然にそれが労災として認められるわけではない、ということです。

労災を認定するのはあくまで労働基準監督署です。労働基準監督署は書類を受理後、事業主の証明の有無にかかわらず内容を精査し、必要に応じて詳細な調査を行い、労災を認定します。事業主証明欄はあくまで労災を申請する者の「負傷又は発病年月日」「負傷又は発病の時刻」「災害の原因及び発生状況」等の事実の証明をするだけですので、労災が認定されるか否かに大きく影響はしません。

事業主には速やかに証明に応じる義務があることを考えると、労働者の証明の求めに応じるほうがよいでしょう。どうしても証明をしたくない場合、証明の代わりに証明拒否の理由書を作成し労働基準監督署に提出することもあります。

なお、労働基準監督署では事業主証明がない書類でも受理されます。受理後に事業主は証明拒否について労働基準監督署から問い合わせを受け、通常は説明や理由書の提出等何らかの対応を求められることになるでしょう。

会社は労災申請に協力する義務がある?

上述したとおり、事業主は、労働者等が事故のため自ら保険給付の請求その他手続きを行うことが困難である場合には、助力する義務がある(労災保険法施行規則第23条第1項)ほか、証明を求められたときは、速やかに証明をする義務があります(同条第2項)。

申請者はあくまで労働者本人ですが、本人による申請が難しい場合、会社としてはできるだけ申請手続きのサポートに努めることが求められているといっていいでしょう。実際には豊富な労災知識を元に自ら主導して従業員の申請手続きを進める会社も多く、こういった会社は従業員が安心して働ける職場であるともいえましょう。

「労災かくし」は犯罪になるので要注意!

事業者は、労災により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません(労働基準法施行規則第57条、労働安全衛生規則第97条)。

事業者が労災事故の発生をかくすため、これらを故意に提出しないことや虚偽の内容を記載して提出することを「労災かくし」といいます。労災かくしは労働法上の刑事責任が問われることがある以外にも、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われる可能性もありますので、会社は労災があったことを絶対に隠蔽しないようにしてください。

申請できる労災保険給付の種類

ここでは、労災保険給付の概要についてまとめました。

申請の各種様式については、厚生労働省ウェブサイトの主要様式ダウンロードコーナーから案内に従って資料を入手することができます。業務災害と通勤災害では使用する様式が異なるので、間違えないようにしましょう。

仕事または通勤が原因でケガをしたり病気になった場合

治療費や通院費はどうなる?

【労災病院や労災保険指定医療機関を受診する場合】

「療養の給付請求書」を医療機関に提出することで、無料で治療を受けることができます(療養の給付)。

請求書は、その後、医療機関を経由して労働基準監督署に提出されます。

【労災保険指定医療機関ではない医療機関を受診する場合】

この場合は、無料で治療を受けるということはできません。いったん療養費を立て替えて医療機関に支払った後、領収書等を添えて労働基準監督署に「療養の費用請求書」を提出します(療養の費用の支給)。

出典:請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~ |厚生労働省

「治療代の手続きは簡単な方がいい」「治療代の立替払いを避けたい」そんな方は労災病院や労災保険指定医療機関への受診をお勧めします。受診予定の医療機関が労災保険指定医療機関として登録されているかどうか、まずは医療機関に問い合わせるとよいでしょう。厚生労働省の検索ページから地域の労災保険指定医療機関を探すこともできます。

参考情報:厚生労働省 労災保険指定医療機関検索

【通院時の交通費】

通院時にかかった交通費についても、ⅰ労働者の居住地または勤務地から原則として2km以上の通院であり、ⅱ同一市町村内の適切な医療機関への通院であること(適切な医療機関がない場合には同一市町村外の医療機関も認められる場合あり) の2つの要件を満たすことで、療養の費用として支給されます。

治療のため従業員が会社を休んだときは?

労働災害により休業した場合には、第4日目から休業(補償)等給付が支給されます。一日につき、平均賃金である給付基礎日額(原因となった事故の直前の3か月分の賃金を暦日数で割ったもの)の80%が支給されます。

最初の3日間の休業期間のことを待期期間といい、労災保険は支給されません。業務災害の場合、待期期間は会社が平均賃金の60%の休業補償を行ないます(労働基準法第76条)。

仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合

親族が労災で亡くなった場合の補償は?

労働者の死亡当時にその収入によって生計を維持されていた一定の遺族については、遺族(補償)等給付が受けられます。また、葬儀費用などの葬祭料(葬祭給付)を受けることができます。

労災保険給付で治療を受けた後は

特に傷病が重く今後も治療を継続する必要があるとき

療養を開始した後、1年6か月を経過しても治ゆ(症状固定)しておらず、障害の程度が重い場合には、傷病(補償)等年金を受けることができます。

完治していないけれど、治ゆ(症状固定)と言われたとき

治ゆした後に後遺障害が残った場合は、障害の程度に応じて、障害(補償)等給付が支給されます。また、特定の傷病に該当する場合は、「アフターケア」として診察、保健指導、検査など一定の範囲で必要な措置および通院費が支給されます。

重い後遺障害により介護が必要になったとき

介護(補償)等給付として、介護にかかった費用が一定の範囲で支給されます。

会社の健康診断で異常の所見があると診断された場合

脳・心臓疾患に関連する一定の項目で異常が認められた場合、二次健康診断等給付として、二次健康診断と特定保健指導を自己負担なしで受けることができます。

会社で労災が起こったときのお悩み・課題は解決できます

しかも、頼りになる専門家と一緒に解決できます!

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、労災を含む会社の諸問題を解決してきた実績があります。

また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。

当事務所にご依頼いただくことで、

「わかりにくい労災手続きについて、会社として具体的にどう動けばよいかを教えてもらえる」

「給付までの流れをわかりやすく教えてもらえるので、従業員にも十分な説明ができ安心が得られる」

「専門家のアドバイスを受けながらスムーズに手続きができるので、従業員にスピーディーな補償がされる」

「知らなければ請求できなかった他の労災制度の利用についても適切にアドバイスを受けて請求できる」

さらに、

「突然起こる従業員の怪我や病気に備えることで従業員の健康と安全を守ることができ、従業員の信頼を得て会社の結束が高まる」

このようなメリットがあります。

顧問先企業様からは

「突然労災が発生して手探り状態だったが、解決までに考えられる手続きについてアドバイスをもらえ、先の先まで見通せる安心感があった」

「従業員へも丁寧な説明ができ、突然の労災に遭って不安になっていた従業員に安心と信頼を与えることができた」

「知らなければ損をしていたかもしれないさまざまな制度について教えてもらえるので、請求漏れの心配がなくなった」

このようなフィードバックをいただいております。

当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する経営者の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。

初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。

問題解決の第一歩としてお問い合わせください。

こちらから「メールでスピード相談」ができます。

■この記事の内容は、「わかりやすさ」と、「要はどうすればいいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解の上、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、是非専門家にご相談ください。

- ご相談はこちらから!

- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。

- メールでスピード相談

24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-

弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。

また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」