- 2024.12.10

会社の相続で兄弟対立を防ぐには?社長が取るべき5つの行動

会社の相続について、経営者の皆さまは、下記のようなお悩みがあるのではないでしょうか。

「相続について兄弟間で揉めてしまい、会社が混乱しないだろうか?」

「後継者とならない子供は、相続について不満を持つのではないか?」

「会社の株式が兄弟に分散すると、経営が不安定にならないだろうか?」

「相続や経営について揉めた場合、従業員や取引先に迷惑がかかるのではないか?」

「スムーズに後継者に事業を継がせるためには、結局どうしたらいいのか?」

この記事では、このようなお悩みが解決できるように、会社を子供に相続させる際の注意点と、5つの対策について、わかりやすく解説します。

目次

会社の相続と事業承継

会社を後継者に相続させる際、具体的には何を相続させるのでしょうか。

会社法第3条には、「会社は、法人とする。」と規定されており、会社は法人格を持ち、自分の名前で財産を持つ(所有権の主体となる)ことが可能で、会社の財産は会社の持ち物です。

また、会社が銀行などからの借入金の借主も会社です。これらは、経営者から後継者に事業のバトンタッチが行われた場合でも変わりません。(だだし、前経営者が借入金の連帯保証人になっているようなケースでは、後継者が連帯保証人を引き継ぐことを求められる場合があります。)

会社を後継者に相続させる場合、主に相続の対象となるのは経営者が持つ株式です。経営者の持つ自社株式を後継者が所有することで、会社の組織・運営・管理等について経営者として決定していくことが可能となります。なぜなら、株主には「株主総会における議決権」が認められているからです。(会社法第105条3項)

株主総会では、定款に一定の定めがある取締役会設置会社を除き、株式会社の組織・運営・管理・その他株式会社に関する一切の事項を決議することができます。(会社法第295条)

つまり、株主は株主総会で自分の議決権(決定権)を使い、会社の経営に自分の意思を反映することが可能です。以上のことから、経営者が持つ株式は、会社を相続する際の重要な財産になります。

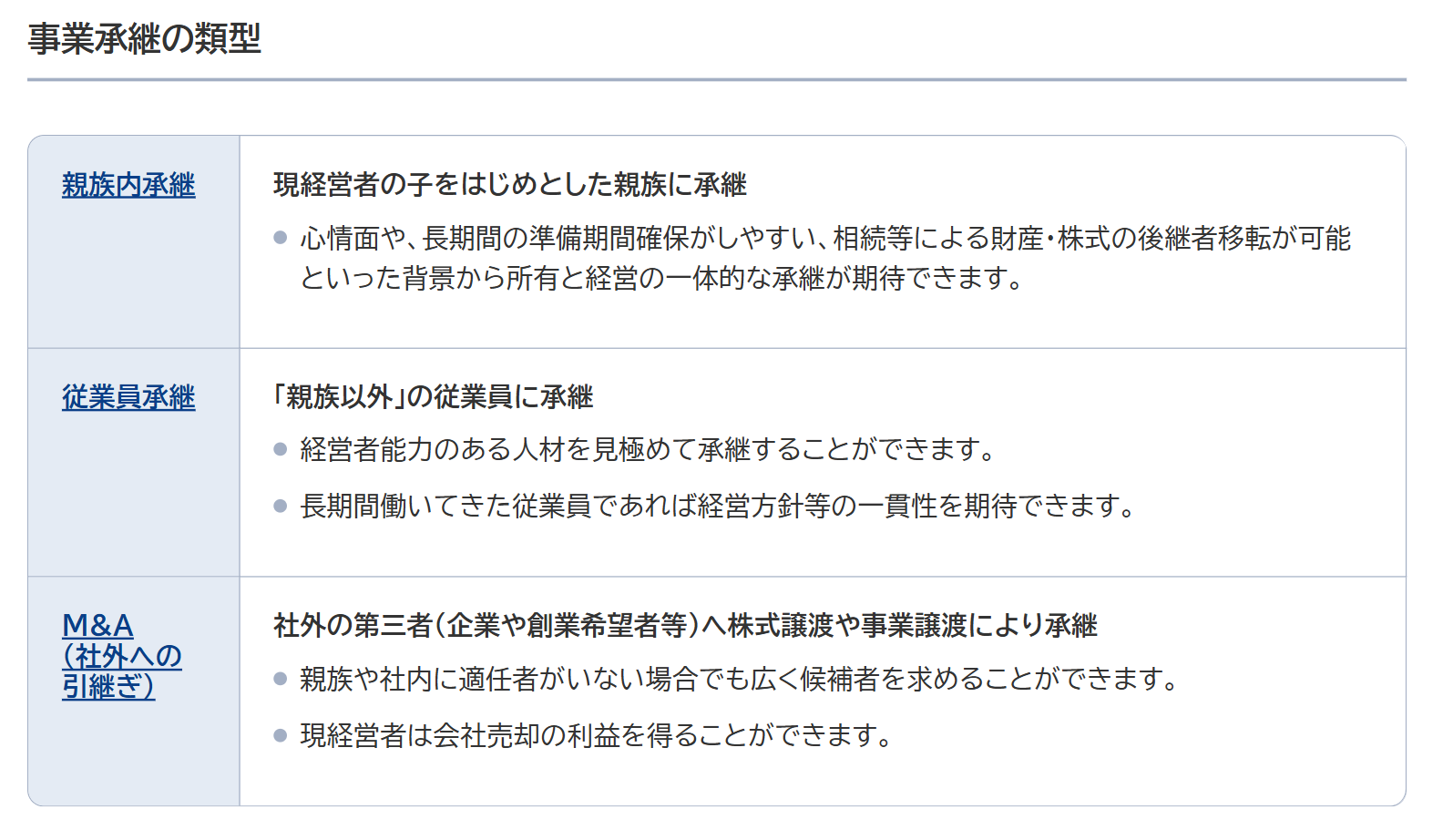

企業の熱い想いや技術を次の世代に引き継ぐことを事業承継といいます。事業承継は、引継ぐ先によって親族内承継・従業員承継・M&Aに分類され、T社長のケースは親族内承継に該当します。

出典:「事業承継を知る」(中小企業庁)

(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/know_business_succession.html#a1)

兄弟間トラブルを防ぐために、社長が取るべき5つの行動を事例と共に紹介

後継者を明確に選定する

事業承継を行う場合、まず取るべき行動は「後継者の明確な選定」です。

| 後継者の選定を先延ばしにすると… | 具体的なリスクの例 |

| 後継者を育てる機会を損失してしまう | 円滑な事業承継が難しくなる |

| 後継者の心の準備ができない | 後継者が経営に集中できなくなる |

| 従業員や取引先の不安を払しょくできない | 従業員や取引先との関係悪化 |

どちらが事業を引き継ぐのかを明確にすることにより、余裕をもって後継者を育てることが可能になります。また、従業員や取引先への周知の機会を設けることもできるため、従業員は安心感を持って働き続けることができ、取引先も安心して取引を継続できるといったメリットがあります。さらには、事業を継がない兄弟は、早い段階で人生のプランを考えることができます。

後継者の明確な選定の具体的な取り組みとしては、下記のようなことが挙げられます。

・本人の意向確認

アンケート調査では、60代で26.7%、70代で20.9%の経営者が「後継者はいるが、本人の了承を得ていない」と回答し、「後継者はいるが、本人の了承を得ていない」と答えた経営者の中で「後継者に対して、引き継ぎ意思を明確に伝えた」のはわずか5%に留まっています。

さらに、継ぐ可能性のある事業に就業したことのない後継者候補の割合は38.4%となっています。また、後継者候補が事業を継ぐことに前向きでない理由の上位には、自身の勉強不足、事業の将来性、現在の仕事への関心が挙げられています。

(「2021年版 中小企業白書」(中小企業)(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2019/2019/html/b2_2_2_5.html)参照)

上記の点から、早期に後継者候補へ「会社を継いでほしい」と明確に意向を伝え、後継者候補の意思を確認するとともに、不安をヒアリングし、可能な限り払しょくしていくことが重要だと考えます。

また、後継者候補が別の仕事をしており、次期経営者として一定期間会社の仕事に従事してもらうなどの事情がある場合には、後継者候補の人生プランを考慮し、早めに打診をすることが望ましいです。

・後継者育成計画の策定

後継者の育成計画を策定して、会社の歴史や技術を学ぶ、取引先や関係者への周知を行う等、後継者としてすべきことをリストアップすることも方法の一つです。会社によって経営者に求められるスキルは様々なため、現経営者がロードマップを作成し、後継者を育成していくことで、現経営者の意思や会社の方針を未来につなぐことが期待できます。

公平な財産分配を計画する

公平な財産分配計画の策定も、兄弟間トラブルを防止するために有効です。

| 財産分配が不公平だと… | 具体的なリスクの例 |

| 継がない兄弟から後継者への遺留分侵害請求 | 後継者の金銭的負担の増加 |

| 不公平感から発生する兄弟トラブル | 株式が分散してスムーズな経営が困難に |

| 後継者が経営に集中できない |

相続財産として株式(評価額5,000万円)、土地(評価額1,000万円)があり、相続人として長男A、次男Bがいる事例を想定してみましょう。民法の原則通りに相続が行われた場合のAとBの相続分は以下の通りです。

株式:A(2,500万円)、B(2,500万円)

土地:A(500万円)、B(500万円)の持分で共有

この場合、会社の株式(議決権)はAとBが半分ずつ持つことになり、株主総会の開催には原則としてAとBが出席することが必要になります。よって、後継者である長男Aは、一人で会社の方針や経営について決定することができなくなる可能性があります。

そこで、被相続人(AとBの父親)は「株式はAに、土地はBに相続させる」と遺言書に記載しました。遺言書の内容が実現されると、Aは株式(5,000万円)を相続し、Bは土地(1,000万円)を相続することになります。

その後、Bは財産分配を不公平だと感じ、Aに対して「遺留分として500万円の支払いをしてくれ!」と請求しました。これは一体どういうことなのでしょうか。

被相続人がどのように財産分配を行うかは自由ですが、民法では遺族の生活の安定、最低限度の相続人間の平等のため、相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く。)に対して「遺留分」という、最低限度の「相続する権利」を保証しています。自己の相続分が遺留分を下回った(遺留分を侵害された)場合、その相続人は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることが可能です。(民法1042条)

本ケースの場合、Bは法定相続分(3,000万円)の1/2である1,500万円の遺留分を持っているため、そこから相続した土地1,000万円を除く、500万円をAに請求することが可能になります。

Bから請求を受けたAは、自らの資金で500万円を支払う必要がありますが、支払いが難しい場合には株式や事業用資産を手放して支払いに充てるという可能性もあります。そうすると、結果的に株式が分散して経営が混乱したり、円滑な事業承継の妨げが生じる可能性もあります。

このようなリスクを防ぐため、具体的には次のような取り組みが考えられます。

・生命保険の活用

被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、遺産分割の対象とはならないとされています。(相続税法3条1項1号)そのため、長男Aを受取人とした生命保険に加入しておけば、Aは生命保険金を全て受け取ることが可能です。

AはBからの遺留分侵害額請求に対して、保険金を使用して対応することができ、会社の株式を相続するための金銭的な負担が解消されます。ただし、みなし相続財産は相続財産としてカウントはされませんが、相続税の課税対象となる点には注意が必要です。

・種類株式の活用

定款を変更し、種類株式を発行する方法も考えられます。種類株式では、株主総会において議決権を行使することができる事項について、普通株式と異なる定めをすることが可能です。(会社法108条1項3号)

種類株式を議決権制限株式(議決権のない株式)にしつつ、普通株式よりも優先的に配当を受けられる旨を定め、後継者Aには普通株式を、後継者でないBには議決権制限株式を分配することも可能です。Aが会社を繁栄させた場合、Aには議決権が集中し、Bは配当金による金銭的なメリットを受けられ、双方が納得感を得ることが期待できます。

・その他の財産の資産

たとえば、相続財産として株式のほかに不動産(土地・建物等)や動産(貴金属・車等)がある場合には、「後継者Aに株式を、Bにはその他の不動産と動産を相続させる。」とする方法も考えられます。公平な分配を実現するため、生前に不動産や動産のおおよその評価額を把握しておくことも重要です。

遺言書や家族信託を整備する

トラブルを未然に防ぐための透明な仕組みづくりとして、遺言書の作成や家族信託の活用が考えられます。

| 遺言書がないと… | 具体的なリスクの例 |

| 被相続人の意思が明確に伝わらない | 後継者争いが起こる可能性がある |

| 法定相続分通りに(後継者でない兄弟にも)遺産が相続されてしまう | 相続についての協議に手間が取られ、経営に隙間ができてしまう |

| 株式が分散して、経営者による円滑な事業が困難になる |

相続財産として株式(5,000万円)があり、相続人として長男A、次男Bがいる事例を想定してみます。被相続人である経営者が遺言書で相続分の指定をしていない場合、AとBは株式を2,500万円ずつ法定相続分で相続します。経営者はAを後継者にしようと考えていましたが、株式(経営権)がBに分散してしまい、事業承継がスムーズに行われないリスクや、株式を買い戻すために費用負担が発生するリスクがあります。こういったリスクを防止するため、遺言書で相続分の指定を行うことが有効です。

例:「株式はすべて長男Aに相続する。」

また、経営者自身が望むような形できちんと行われるよう、遺言執行者を指定する方法も考えられます。民法では、実際に遺言の内容を執行(実現)する者を遺言で指定することが認められています。(民法第1006条)専門家を遺言執行者とすれば、後継者の事業承継への不安が和ぎ、後継者以外の兄弟の疑問にも回答ができ、スムーズな相続が可能になるメリットもあります。

例:「遺言執行者を弁護士●●●●とする。」

他には、事業承継信託を活用することも考えられます。「信託」とは、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。

委託者(信託を頼む人)、受益者(信託者から信託財産による利益を受ける人)、受託者(信託財産の管理等を行う人)が信託の主な登場人物です。

事業承継信託には様々な方法がありますが、たとえば後継者を受益者とし、委託者である現経営者は引き続き経営権を維持しつつ、配当などを後継者(受益者)に取得させ、遺留分侵害額請求に備えることが可能です。

相続発生時に後継者(受益者)に自社株式を交付するよう定めておけば、遺産分割協議をせず、後継者にスムーズに株式を交付することができ、空白のない事業承継が期待できます。

(「事業承継信託」(一般社団信託協会)

(https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/business_succession.html)参照)

事業承継税制や相続税対策を活用する

後継者が亡き後、事業承継、遺産分割協議に対応する後継者の負担を軽減するため、事業承継税制や相続税対策の活用を考えることも重要です。後継者に金銭的な余裕が生まれることにより、兄弟間での遺産分割協議にも良い影響が期待できます。

| 後継者の税負担についての対策を怠ると… | 具体的なリスクの例 |

| 相続した株式を売却しようとしても、非上場株式は換金性に乏しい(売却が難しい) | 後継者の相続税・心理的負担が重くなり、経営に集中できなくなってしまう |

| 自社株式を売却できた場合でも経営権が分散してしまう | 経営権が分散した場合、前経営者や後継者の経営方針の実現が困難になる |

| 後継者が相続した株式を会社が買い取る場合には、会社資産を売却して費用に充てるケースもある | 会社が事業用資産を失うことにより、実際の経営に支障がでてしまう |

事業承継税制は、後継者である相続人等が、所定の認定を受けている非上場会社の株式を贈与又は相続等によって取得した場合、その非上場株式の贈与税・相続税について、一定の要件のもと、納税を猶予、猶予されている贈与税・相続税が免除される制度です。

また、一例ですが、業績を下げる(経営状態を赤字にする)、純資産を減らす(会社の資産を減らす、負債を増やす)といった方法により、株式の評価額を引き下げ、課される相続税を低減させる方法も考えられます。

こちらの記事では、自社株の相続税対策についてより詳しく解説していますので、是非ご活用ください。

専門家の力を借りる

相続や事業承継には、民法や会社法をはじめとした様々な知識が必要です。弁護士、税理士、FP(ファイナンシャルプランナー)等の専門家に依頼することにより、確実で迅速な相続が可能になりますので、安心感をもって事業承継の準備をしていくことが可能です。あくまで一例ですが、相続・事業承継において、各専門家に依頼できる一般的な内容をまとめましたので、ご活用ください。

FP(ファイナンシャルプランナー):家計に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに関する一般的なアドバイスを求めることができます。

(「ファイナンシャルプランナー(FP)とは」(日本FP協会)(https://www.jafp.or.jp/aim/fptoha/fp/)参照)

税理士:相続税申告書の作成、相続税に関する助言指導を受けることが可能です。

(「税理士とは」(日本税理士会連合会)(https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/about/)参照)

弁護士:弁護士は弁護士法第3条にて、「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件(略)に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定されているため、相続・事業承継に関する幅広い、専門的な助言・代理業務を依頼することが可能です。また、他士業との連携により、様々な専門家の紹介を受けることも期待できます。

「会社の相続で兄弟対立を防ぎたい」お悩み・課題は、解決できます

しかも、頼りになる専門家と一緒に解決できます!

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、会社の株式や経営権、事業承継、相続問題を解決してきた実績があります。

また、多くの企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。

当事務所にご依頼いただくことで、

「事業を継ぐ子と継がない子、どちらも納得できる財産の分け方を考えられるようになる。」

「株式の分散を防ぎ、経営権を守りながら、安定して会社を次世代に引き継いでいけるようになる。」

「相続の話がきっかけで兄弟間の争いが起きるリスクを減らせるようになり、家族の絆を守れる。」

さらに、

「後継者へのスムーズな事業承継により、従業員や取引先に安心感を持ってもらえるようになる。」このようなメリットがあります。

顧問先企業様からは、

「子供達と事前に話し合いができ、皆が納得のいく方針を前向きに決定することができた。」

「法律や税金について専門家に任せて、自分の理解も深まった。」

「従業員や取引先に心配をかけずに済んだので、安心して経営が続けられるようになった。」

このようなフィードバックをいただいております。

当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する経営者の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。

初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。

問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。

こちらから「メールでスピード相談」ができます。

■この記事の内容は「わかりやすさ」と、「要はどうすればよいか」にフォーカスして作成しています。そのため、法律の教科書的な内容とは違う場合があります。このような目的をご理解の上、お読みいただければと思います。社長の実際のお悩みを解決するために、是非専門家にご相談ください。

- ご相談はこちらから!

- 社長のお悩み解決に「特に強い」弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に、下記からご相談ください。

- メールでスピード相談

24時間受付中! - 電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611電話でお問合せ、全国OK!03-4405-4611

-

弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業顧問を専門とし、社長からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行う。

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。

また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」